| はじめに | 白色申告 | 確定申告書用紙 | 円簿会計 | 加藤かんたん会計 | e-Tax | 確定申告書作成 |

2024-02-23 09:47:43

国税庁【確定申告書等作成コーナー】のサイトで、確定申告書を作っていきます。順を追って入力していけば良いし勝手に計算してくれたりするので、手書きで申告書を完成させるより圧倒的に楽です(逆に手書きだと、どこにどの金額を記載すればいいのか分からないと思います)。

私の場合はサラリーマン時代にFXの損益をこの作成コーナーで作ったので、『過去の年分のデータを利用』を選択します(ちなみに当時は印刷して税務署へ持参したので、e-Taxは使っていません)。その時の入力は、会社からの『給与所得の源泉徴収票』を見てやった覚えがあります。『給与所得の源泉徴収票』自体 数字が6つ程しか無いですし、入力画面が源泉徴収票と同じ枠の表示なので苦労する事はありません。

私の場合はサラリーマン時代にFXの損益をこの作成コーナーで作ったので、『過去の年分のデータを利用』を選択します(ちなみに当時は印刷して税務署へ持参したので、e-Taxは使っていません)。その時の入力は、会社からの『給与所得の源泉徴収票』を見てやった覚えがあります。『給与所得の源泉徴収票』自体 数字が6つ程しか無いですし、入力画面が源泉徴収票と同じ枠の表示なので苦労する事はありません。

最初にe-Taxを使うか使わないか(電子データで送信するのか、印刷して提出するのか)の選択があります。今回はe-Taxを利用するので、準備で取得した『利用者識別番号』(&暗証番号)を入力します。この番号により、名前や住所等の基本情報が設定されます。

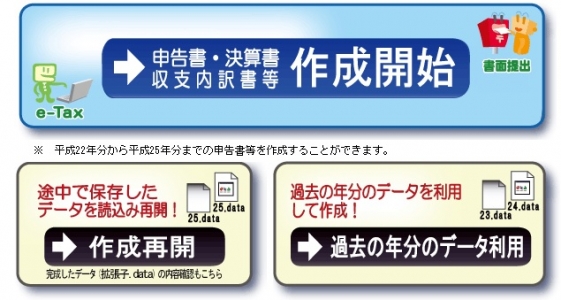

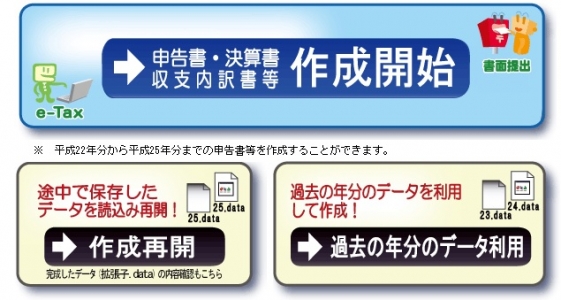

【確定申告書等作成コーナー】では、4つの文書を作成できます(『決算書・収支内訳書』『所得税』『消費税』『贈与税』)。最近は、画像とは違う表示になっていますが、関係するのは2つ『決算書・収支内訳書』『所得税』で変わりません。どの文書も作成を途中で中断して保存できます。青色申告の場合は『決算書・収支内訳書』の作成からやります。

【確定申告書等作成コーナー】では、4つの文書を作成できます(『決算書・収支内訳書』『所得税』『消費税』『贈与税』)。最近は、画像とは違う表示になっていますが、関係するのは2つ『決算書・収支内訳書』『所得税』で変わりません。どの文書も作成を途中で中断して保存できます。青色申告の場合は『決算書・収支内訳書』の作成からやります。

※ 雑所得を含んだ「所得税」の方は、後回し。

『加藤かんたん会計』の『試算表』から『年次損益計算書』『月次推移損益計算書(1-6月分、7-12月分)』を印刷しておくと、金額を転記できて楽です。印刷した書類を見ながら、各項目のリンク先や金額欄に入力していきます(該当する項目の金額を入れていくだけです)。次が貸借表。これは、ソフトで作ったのを添付しましょう(なので、別途に貸借対照表を用意しておく必要があります)。最後に住所等を確認すれば、決算書は完成です。ちなみに、この時点ではe-Taxによる送信は行われません(送信は、次の所得税の作成後です)。

「収入がいくらあって、控除がこれだけだから、納税額がこれだけですよ」という確定申告の基本となる文書です。青色申告決算書を先に作成するので事業分の数値は引き継がれて入力されていますので、あとは雑所得・各種控除ですね。雑所得に関しては人それぞれですが、源泉徴収されている分を取り返せますね(源泉徴収されてるのに損益なんて特殊な場合は、プラス分とマイナス分をわけて入力する工夫が必要)。控除も人によって違いますが、社会保険料・生命保険料・扶養あたりです。会社での年末調整の書類を書く感じで、保険会社から送られてくる『控除証明書』の金額を見て自力で入力していくのですが、指示通りに入れていけば意外となんとかなるものです。会社で年末調整やって『給与所得の源泉徴収票』がある方は、もうそのまんまを入力していきます。私の場合、株・FXの損失繰越控除がありますが、それも年間取引報告書通りに数値を入れていくだけで出来ます。ちなみに、損失の場合は繰越控除させたいので申告しますが、株で損をしていない場合には特定口座源泉徴収有なので勝手に税金を取っていってくれます(FXは自動では引かれないので、申請しなければ脱税という事になってしまいます)。入力さえ終われば納税額が表示され「こんなに払わなきゃいけないのか」とガッカリ気分になります(損失繰越等の詳細は、後で表示される申告書のPDF文書で確認します)。

『決算書・収支内訳書』と『所得税』の申告書が完成すると、e-Taxでの送信となります。画面に従って送信した後 申告書の印刷画面になるので、しっかりプリントアウトしておきましょう。結局、アレコレ調べている時間の方が長く、実際の申告書作成自体は1日で出来、e-Taxなのでその場で送信。税務署に出向くでもなく、ホントあっけなかったです。…とは言っても、本当にあってるのかは疑問が残ります(まぁその時には、税務署から連絡が来るでしょう)。

収入も納税額も殆ど無い私みたいなパターンだと、税務署も相手にしないみたいですね。連絡も何も無く1年が過ぎ、青色申告2年目の時期になりました。色々忘れてるので、ここに書かれている記事を読みながらまた自力青色申告に挑戦します。

確定申告書作成

国税庁【確定申告書等作成コーナー】のサイトで、確定申告書を作っていきます。順を追って入力していけば良いし勝手に計算してくれたりするので、手書きで申告書を完成させるより圧倒的に楽です(逆に手書きだと、どこにどの金額を記載すればいいのか分からないと思います)。

作成開始

利用者識別番号入力

最初にe-Taxを使うか使わないか(電子データで送信するのか、印刷して提出するのか)の選択があります。今回はe-Taxを利用するので、準備で取得した『利用者識別番号』(&暗証番号)を入力します。この番号により、名前や住所等の基本情報が設定されます。

作成コーナー

※ 雑所得を含んだ「所得税」の方は、後回し。

決算書・収支内訳書

『加藤かんたん会計』の『試算表』から『年次損益計算書』『月次推移損益計算書(1-6月分、7-12月分)』を印刷しておくと、金額を転記できて楽です。印刷した書類を見ながら、各項目のリンク先や金額欄に入力していきます(該当する項目の金額を入れていくだけです)。次が貸借表。これは、ソフトで作ったのを添付しましょう(なので、別途に貸借対照表を用意しておく必要があります)。最後に住所等を確認すれば、決算書は完成です。ちなみに、この時点ではe-Taxによる送信は行われません(送信は、次の所得税の作成後です)。

所得税

「収入がいくらあって、控除がこれだけだから、納税額がこれだけですよ」という確定申告の基本となる文書です。青色申告決算書を先に作成するので事業分の数値は引き継がれて入力されていますので、あとは雑所得・各種控除ですね。雑所得に関しては人それぞれですが、源泉徴収されている分を取り返せますね(源泉徴収されてるのに損益なんて特殊な場合は、プラス分とマイナス分をわけて入力する工夫が必要)。控除も人によって違いますが、社会保険料・生命保険料・扶養あたりです。会社での年末調整の書類を書く感じで、保険会社から送られてくる『控除証明書』の金額を見て自力で入力していくのですが、指示通りに入れていけば意外となんとかなるものです。会社で年末調整やって『給与所得の源泉徴収票』がある方は、もうそのまんまを入力していきます。私の場合、株・FXの損失繰越控除がありますが、それも年間取引報告書通りに数値を入れていくだけで出来ます。ちなみに、損失の場合は繰越控除させたいので申告しますが、株で損をしていない場合には特定口座源泉徴収有なので勝手に税金を取っていってくれます(FXは自動では引かれないので、申請しなければ脱税という事になってしまいます)。入力さえ終われば納税額が表示され「こんなに払わなきゃいけないのか」とガッカリ気分になります(損失繰越等の詳細は、後で表示される申告書のPDF文書で確認します)。

まとめ

『決算書・収支内訳書』と『所得税』の申告書が完成すると、e-Taxでの送信となります。画面に従って送信した後 申告書の印刷画面になるので、しっかりプリントアウトしておきましょう。結局、アレコレ調べている時間の方が長く、実際の申告書作成自体は1日で出来、e-Taxなのでその場で送信。税務署に出向くでもなく、ホントあっけなかったです。…とは言っても、本当にあってるのかは疑問が残ります(まぁその時には、税務署から連絡が来るでしょう)。

その後

収入も納税額も殆ど無い私みたいなパターンだと、税務署も相手にしないみたいですね。連絡も何も無く1年が過ぎ、青色申告2年目の時期になりました。色々忘れてるので、ここに書かれている記事を読みながらまた自力青色申告に挑戦します。